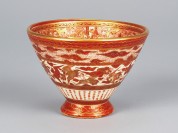

湖東焼は、彦根城下の商人絹屋半兵衛(?~1860)らが、文政12年(1829)に創始したやきものです。天保13年(1842)に彦根藩が召し上げて直営化し、井伊家12代直亮(なおあき)と13代直弼(なおすけ)、14代直憲(なおのり)の下で発展しました。とりわけ直弼は窯の経営に情熱を注ぎ、藩窯は黄金期を迎えます。この期の藩窯では、贈答用の高級品をはじめ、藩の内外に流通させることを目的とした日用品まで、さまざまな製品が生み出されました。同時代の他窯と比して、より凝った意匠の丁寧な作ぶりのものが多くを占めるのは、藩主はもちろん、地域の文化人の求めに応じて、その趣味や趣向を反映して制作されたためと考えられます。しかし、安政7年(1860)、直弼が桜田門外の変で亡くなると、藩窯は縮小され、文久2年(1862)に廃止されました。窯の設備や器具などが藩窯の元職人に払い下げられ、細々と制作が続けられましたが、この窯も明治28年(1895)に廃止となり、約66年に及んだ湖東焼の歴史は幕を閉じました。

湖東焼は、彦根城下の商人絹屋半兵衛(?~1860)らが、文政12年(1829)に創始したやきものです。天保13年(1842)に彦根藩が召し上げて直営化し、井伊家12代直亮(なおあき)と13代直弼(なおすけ)、14代直憲(なおのり)の下で発展しました。とりわけ直弼は窯の経営に情熱を注ぎ、藩窯は黄金期を迎えます。この期の藩窯では、贈答用の高級品をはじめ、藩の内外に流通させることを目的とした日用品まで、さまざまな製品が生み出されました。同時代の他窯と比して、より凝った意匠の丁寧な作ぶりのものが多くを占めるのは、藩主はもちろん、地域の文化人の求めに応じて、その趣味や趣向を反映して制作されたためと考えられます。しかし、安政7年(1860)、直弼が桜田門外の変で亡くなると、藩窯は縮小され、文久2年(1862)に廃止されました。窯の設備や器具などが藩窯の元職人に払い下げられ、細々と制作が続けられましたが、この窯も明治28年(1895)に廃止となり、約66年に及んだ湖東焼の歴史は幕を閉じました。

湖東焼の操業期間は、前後の民窯期を含めても短く、現存品は稀少です。そのため、いつしか「幻のやきもの」と呼ばれるようになり、地元を中心にその収集熱は高まりを見せます。大正期の新聞には、湖東焼の煎茶碗5個が100円や200円にまで高騰していると記され、また昭和初期に彦根の富商が行った売り立てでも驚くほどの高値で取り引きされており、近代における湖東焼の需要の高さを物語っています。

湖東焼を顕彰し、その歴史を解明しようとする活動も明治末期から大正期に盛んになりました。彦根の郷土史家北村寿四郎(ひさしろう)が大正14年(1925)に著した『湖東焼之研究』はその代表で、古老への聞き取りなどによって湖東焼の事跡を丹念に調べ、書き上げられた名著です。全国の地方窯研究を見渡しても突出して充実した内容であり、現在に至る湖東焼研究の礎となっています。

当館では、昨年度、県内の収集家から一括して湖東焼の寄贈を受けました。本展ではこれを記念し、井伊家伝来品と、新たに寄贈を受けた湖東焼コレクションなどを通じて湖東焼の盛衰の歴史をたどるとともに、江戸時代から近代を経て、現代まで受け継がれてきた蒐集(しゅうしゅう)と研究の歴史について紹介します。

【関連事業】

(1)関連講座「湖東焼 蒐集(しゅうしゅう)と研究の100年」

講 師:奥田 晶子(当館学芸員)

日 時:令和7年(2025年)5月31日(土) 午後2時~3時30分

会 場:当館 講堂

定 員:50名(当日先着順)

資料代:100円 *展示の観覧には別途観覧料が必要です

(2)ギャラリートーク(展示解説)

講 師:奥田晶子(当館学芸員)

日 時:令和7年(2025年)5月17日(土) 午後2時~ *30分程度

会 場:彦根城博物館 展示室1

参加費:無料 *ただし観覧料が必要です

【主な展示資料】

▼染付芭蕉(ばしょう)竹松図筆筒(ひっとう) 1口

高12.8㎝ 口径8.0cm

天保5年(1834)

当館蔵(遠城和雄氏寄贈)

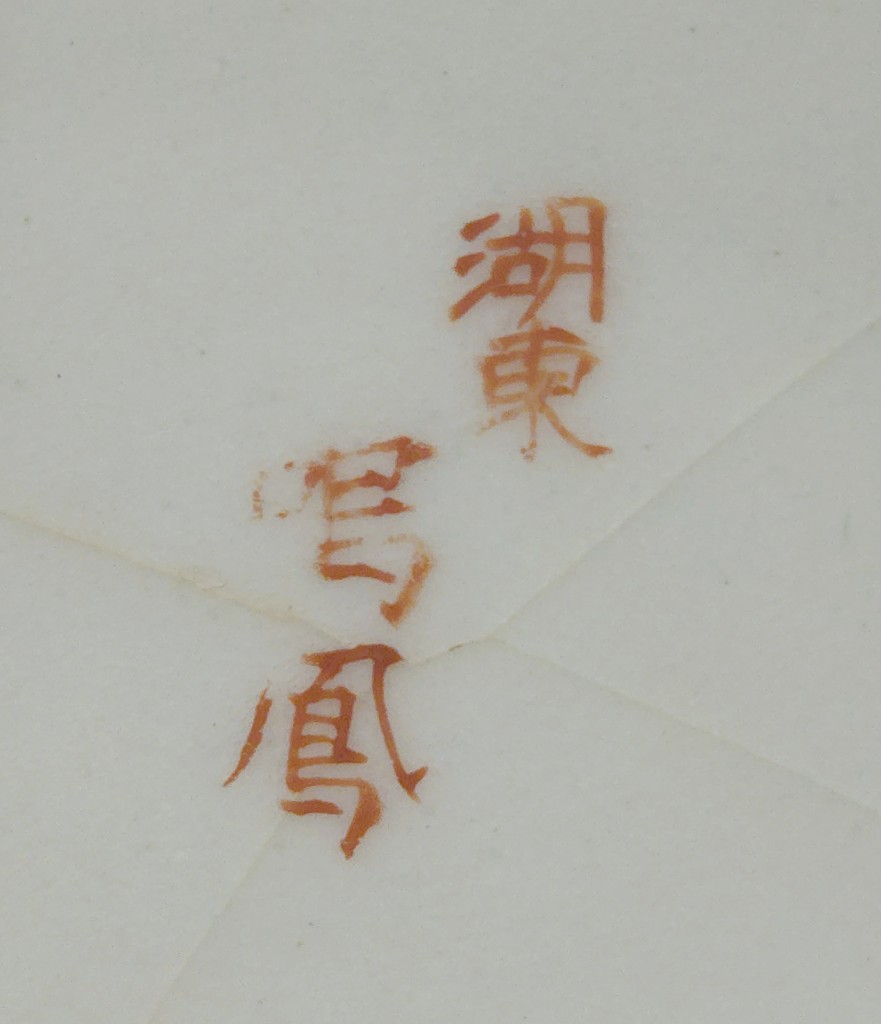

▼色絵盆栽(ぼんさい)に花卉蟹図鉢

鳴鳳(めいほう)絵付

高7.3㎝ 口径17.7㎝

江戸時代後期

個人蔵

▼染付祥瑞(しょんずい)写松竹梅文水指(みずさし) 1合

口径13.6cm 高16.6㎝

江戸時代後期

当館蔵(鈴木仙太朗氏寄贈)

▼井伊直弼書状 安東七郎右衛門貞信宛 1通

重要文化財

縦16.3㎝ 横113.0cm

弘化3年(1846)12月11日付

当館蔵(彦根藩井伊家文書)

▼手稿「湖東土焼」 1綴

北村寿四郎 筆

縦24.0cm 横16.8cm

明治時代末期~大正時代初期

個人蔵(三居孫太夫家文書)