5月の休館日は以下のとおりです。ご来館される際はご注意くださいますようお願いいたします。

・令和7年5月14日(水)・15日(木) 休館

※休室期間中は、彦根城・玄宮園とのセット券は販売いたしません。

※休室期間中は、料金が変更になります。詳細は、「ご利用案内」の「観覧料金一覧」をご覧ください。

2025年4月24日

2025年4月7日

彦根城博物館の学芸員は、各自の研究テーマや担当する展示について、調査・研究を行っています。その成果や最新の知見を市民に直接伝える場として講座を開催します。これにより、当館の活動や所蔵資料、さらには日本の歴史や美術にも関心を持ってもらおうとするものです。

テーマ展「湖東焼賞玩-蒐集と研究の軌跡-」関連講座

「湖東焼 蒐集と研究の100年」(奥田晶子)

赤絵金彩芦雁図水指・翡翠図建水(当館蔵)

江戸時代に彦根で産声を上げ、彦根藩窯として隆盛した湖東焼は、明治時代に窯が廃止された後も、多くの人を魅了してきました。その蒐集 と研究の歴史を紹介します。

テーマ展「伝統芸能入門 悠久の雅楽」関連講座

「見る 知る 雅楽器入門」(茨木恵美)

笙 銘海浦(当館蔵)

雅楽特有の雅な音色を生み出す、笙(しょう)や篳篥(しちりき)、琵琶、箏(そう) 、羯鼓(かっこ)などのさまざまな雅楽器。その構造や特徴を、普段見ることのできない内部の写真も交えながら丁寧に紹介します。

シリーズ古文書から読み解く彦根の歴史①

「彦根藩士の役割と仕事―上層藩士編―」(渡辺恒一)

御家中御知行帳(当館蔵)

藩主から領地である知行(ちぎょう)を与えられた上層藩士たちは、軍事や領内統治において主力となる存在 でした。彼らが担った役割と仕事を紹介します。

企画展「石田逸翁と秀蘭-高宮出身の兄妹絵師-」関連講演会

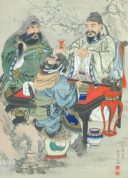

桃園結義図(部分、円常寺蔵)

「石田逸翁・秀蘭兄妹の画業」(髙木 文恵)

幕末に活躍した絵師、逸翁(いつおう)・秀蘭(しゅうらん)兄妹。謎多き2人の生涯と画業について、当時の画壇の状況を踏まえ、これまでの調査で明らかになったことをお伝えします。

シリーズ古文書から読み解く彦根の歴史②

「彦根藩士の役割と仕事―専門職編―」(北野 智也)

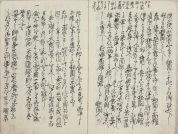

籌辺管見(当館蔵)

彦根藩士の中には、儒者(じゅしゃ)や医者など、藩主から俸禄を与えられ、専門的な働きをした者がいます。本講では、古文書の中から、彼らが務めた役割や仕事を解き明かします。

特別展「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」開催記念

「大名とスポーツ―武芸と遊興の祭典―」関連講演会

「大名の武芸―吉宗・定信 から真田幸貫へ―」

(真田宝物館 山中ゆかり氏)

8代将軍徳川吉宗(とくがわよしむね)と、幕府老中として知られる松平定信(まつだいらさだのぶ)は、武芸奨励に尽力したことで知られます。彼らに加え、彼らの血を引き継ぎ、名君として知られる松代藩真田家8代幸貫(ゆきつら、1791~1852)を取り上げ、江戸時代の大名が取り組んだ武芸について紹介します。

調馬図屏風(多賀大社蔵)

企画展「彦根藩儒学の胎動-新たな学びの18世紀-」関連講演会

「向学の時代―18世紀彦根の儒学者たち―」(柴﨑謙信)

若林強斎肖像(部分、小浜市立図書館蔵)

18 世紀の彦根では、京都や江戸から新しい儒学がもたらされ、藩校創設にも繋がる向学の気運が高まりました。その中心となった儒学者若林強斎(わかばやしきょうさい)や野村東皐(のむらとうこう)らの足跡を紹介します。

テーマ展「彦根城と城下町-江戸時代の彦根のかたち-」関連講座

「彦根城と城下町」(荒田雄市)

彦根御城下惣絵図(当館蔵)

彦根城の防御を担った石垣や堀、櫓などのあり方や、城下町の街区や施設の配置など、現在にも繋がる江戸時代の彦根の「かたち」を、絵図や古文書から読み解きます。

午後2時から90分程度

彦根城博物館 講堂

各回50名

①~⑤・⑦~⑧:100円

⑥:500円

*彦根市内の中学生以下は無料

当日先着順(午後1時30分より受付開始)

彦根城博物館学芸史料課「講座」係

〒522-0061 彦根市金亀町1番1号

TEL0749-22-6100 FAX0749-22-6520

講座の開催を変更する場合は、ホームページにてお知らせします。

2025年4月1日

このたび、『彦根城博物館 研究紀要』第35号を刊行しました。この紀要には、当館学芸員の日頃の研究結果をまとめた論文1編、資料紹介1編、資料翻刻2編を収録しています。本書は、当館ミュージアムショップで頒布するほか、当館ホームページに掲載し、公開します。

名 称:『彦根城博物館研究紀要』第35号

判 型: B5判

ページ数: 80ページ

印 刷: オンデマンド単色印刷

頒布価格: 1,100円

収録内容

⑴井伊家十五代直忠と能―主に演能を中心に―

茨木 恵美

⑵資料紹介 明治十一年「彦根城郭保存」関係資料について

渡辺 恒一

⑶資料翻刻 「宇治表江持参物覚」「宇治御茶詰年々御請下留」

荒田雄市

⑷資料翻刻 井伊直亮筆「楽々亭座右耳袋」(上)

髙木 文恵・北野 智也

※それぞれの概要文はこちら

本文は「彦根城博物館研究紀要」のページからご覧いただけます。

2025年4月1日

2025年5月1日

当館学芸員が博物館の資料を紹介する「ときの玉手箱」第355回を公開しました。PDFデータを下記より自由にダウンロードしていただけますので、ぜひご覧ください。

第355回 髙木文恵 「京狩野家の華 狩野永岳 ~何にてもしっかりとお見事に出来ます~」

※「ときの玉手箱」バックナンバーはこちら

2024年4月1日

当館学芸員が博物館の資料を紹介する「ときの玉手箱」のバックナンバーを掲載しています。PDFデータを下記より自由にダウンロードしていただけますので、ぜひご覧ください。

※「ときの玉手箱」第1回~第330回は、彦根市広報誌「広報ひこね」に掲載していましたが、第331回から当館ホームページにて連載することになりました。第330回までのバックナンバーは当館学習コーナーにてご覧いただけます。第65回~第330回は、彦根市ホームページの「広報ひこね」バックナンバーでもご覧いただけます。

2025年3月27日

このたび、当館の令和7年度版ポスターとリーフレット(年間スケジュール)を作成しました。

当館受付や彦根城周辺に設置し、観光施設や宿泊施設、博物館等に順次配布させていただきます。

皆さまのご来館をお待ちしております。

(1)当館展示事業内容概要(令和7年度〔2025年度〕展覧会)

(2)ミュージアムショップ、薄茶席等施設概要

(3)開館時間、アクセス方法等の施設基本情報

2024年3月27日

当館所蔵「彦根藩井伊家文書」などをテキストに、初学者向けに、くずし字の調べ方、辞書の使い方など、古文書解読の基礎を学べる教室を開催します。

6月7日、6月21日、7月5日、7月19日、8月9日、8月23日(全6回)

いずれも土曜日の10:00~12:00

彦根城博物館 講堂

学芸史料課史料係 学芸員

テキスト代 500円

35名

*定員を超える応募があった場合は抽選となります。その際は、前年度未受講者を優先します。

次の①または②の方法でお申し込みください。

①彦根市ホームページ

「彦根市電子申請サービス」にて、氏名(ふりがな)、郵便番号、住所、メールアドレス、電話番号をご入力ください。(お1人様1回)

申込ページはこちら

②往復はがき

往信の裏面に住所・氏名(ふりがな)・電話番号を、返信の宛名面に住所・氏名を明記の上、以下の住所までお送りください。(お1人様1通)

〒522-0061

滋賀県彦根市金亀町1-1

彦根城博物館学芸史料課「古文書のみかた」係

4月1日(火)~4月18日(金) ※はがきは当日必着

*受講の案内は4月25日(金)にメールで通知、またははがきで発送予定。

※募集は終了しました。

*当教室の開催について、変更が生じた場合は、彦根城博物館ホームページに掲載します。

2025年3月17日

2025年4月1日